Ce segment est essentiel pour focaliser la lumière et réguler la quantité entrant dans l’œil.

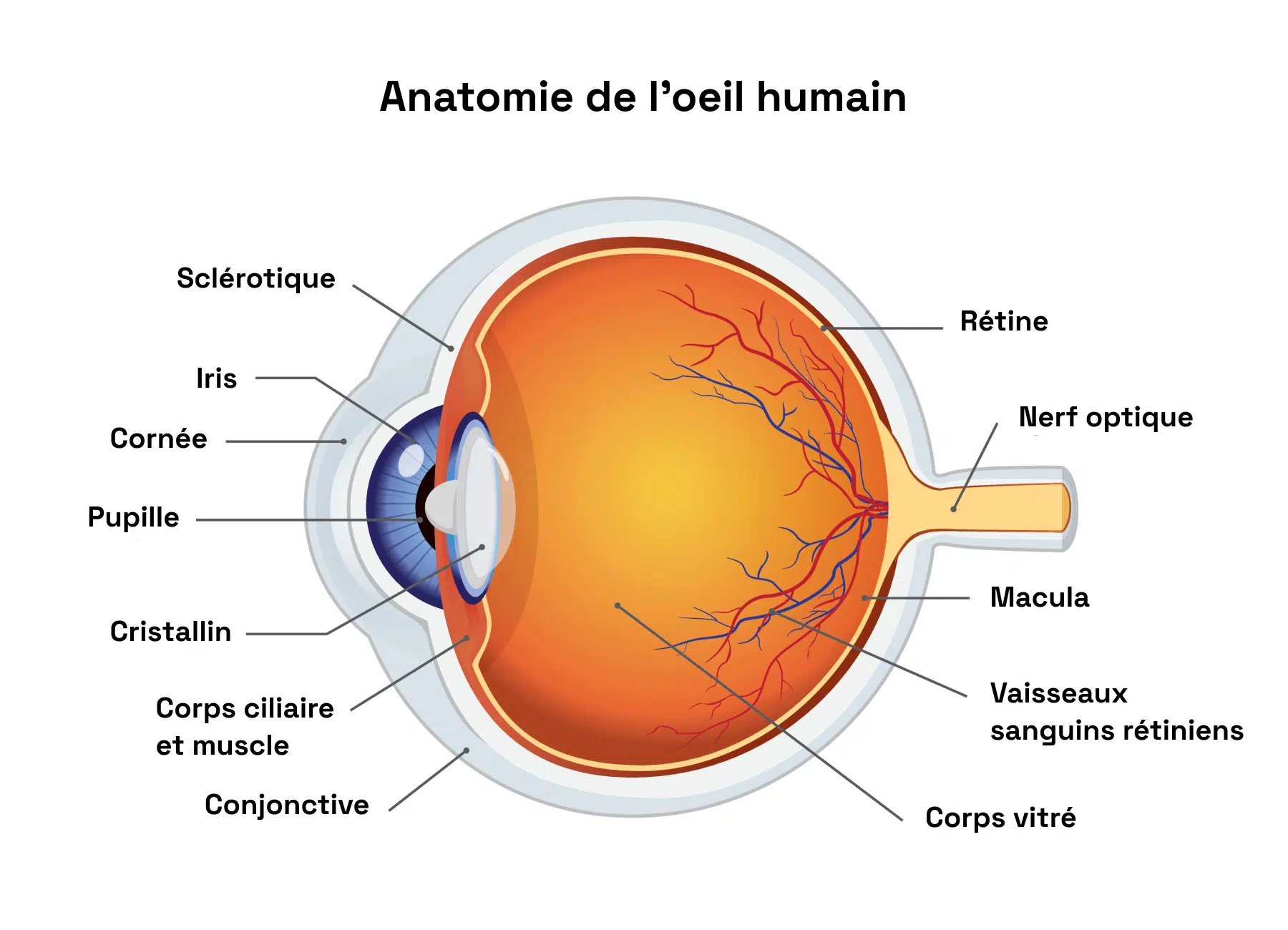

La cornée

La cornée est une surface totalement transparente jouant un rôle optique majeur. Elle assure environ deux tiers de la réfraction de l’œil, orientant la lumière vers la rétine. Son hydratation est maintenue par le film lacrymal, et bien qu’elle soit dépourvue de vaisseaux sanguins, elle est fortement innervée.

L’iris et la pupille

L’iris, zone colorée de l’œil, contient des muscles régulant le diamètre de la pupille en fonction de la lumière. En forte luminosité, la pupille se contracte (myosis) pour limiter l’entrée de lumière. Dans l’obscurité, elle se dilate (mydriase) pour optimiser la vision nocturne.

Le cristallin et l’accommodation

Le cristallin, situé derrière l’iris, est une lentille biconvexe. Il ajuste sa courbure grâce aux muscles ciliaires pour permettre une vision nette à toutes distances, un mécanisme appelé accommodation. Avec l’âge, la perte d’élasticité du cristallin entraîne la presbytie, réduisant la capacité à voir de près.

L’humeur aqueuse et l’angle iridocornéen

L’humeur aqueuse est un liquide clair produit par le corps ciliaire, qui circule entre la cornée et le cristallin. Elle nourrit ces structures et participe au maintien de la pression intraoculaire. Son drainage s’effectue via l’angle iridocornéen, où se trouvent le trabéculum et le canal de Schlemm. Un défaut d’évacuation peut entraîner un glaucome.